2024年に確実に発生する新電力の「値上げラッシュ」

2024年に、多くの新電力が電気料金を値上げすることは不可避と言えます。そう断言出来る理由を、分かりやすく解説します。

目次

「容量市場」が新電力のコストを押し上げる

2024年に多くの新電力が値上げすると言える根拠は、新たに導入された「容量市場」という制度の存在があります。以下、一般家庭の消費者向けに噛み砕いて分かりやすく解説します。

容量市場を簡単に説明すると・・

容量市場は、2020年に始まった新たな制度です。電力不足が発生することを防ぐ目的で導入された仕組みです。

発電所が不足してしまうことを防ぐために、「発電能力」に対してみんなでお金を払う、というのが最大の特徴です。新電力を含む電力会社などからお金を集め、発電所を持つ企業に集めたお金を分配します。

これまでにも、発電された電力そのものを売買する仕組みはありましたが、将来の「発電能力」に対してお金のやり取りが発生する点は、従来とは大きく異る仕組みと言えます。

なお、容量市場は2020年秋に最初の入札が実施されましたが、「4年後」の発電能力に対して費用のやり取りが発生するため、実際に新電力各社が費用を負担するのは2024年度からとなります。

特に中小新電力への影響が大きい

容量市場の導入は、特に中小の新電力に影響が大きいと言われています。

容量市場では、新電力を含む電力会社(小売をしている会社)が、発電所に対して費用を支払います。大きな新電力の中には大規模な発電所を保有している会社もあるため、その場合は差し引きで負担が小さくなります。

中小新電力については、発電所を全く持たず卸電力取引所から電気を調達しているとことが多いため、容量市場の導入によってコストが増える一方となる場合が多く、影響が大きいです。

新電力が電力の調達を頼っている「卸電力取引所」の平均取引価格は、火力発電所の燃料費程度の水準であるため、これでは発電所の維持に貢献しているとは言えません。発電所を維持し、電力不足を防ぐために制度自体は必要なものであると言えます。

また、容量拠出金により発電所の維持・新設がしやすくなるため、電力の供給量が増えることで結果として新電力の調達価格が長期的に下がる効果も期待されています。

影響が少ない新電力もある

一つ前で紹介したように、新電力の中には大規模な発電所を保有している会社もあり、そのような会社は容量市場によって費用を負担する一方ではない場合もあります。

また、発電所を持つ企業と直接契約(相対契約)している場合は、契約内容によっては発電能力分の負担額を盛り込んで契約を結んでいる場合もあり、その場合は新たに大きな負担が発生しない可能性もあります。

例えば東京ガスや大阪ガスのように大規模な発電所を持っている新電力は影響が小さいでしょう(そのような会社は少数派ですが)

倒産する新電力も相次ぐ可能性

日経エネルギーが容量市場の最初の取引をふまえて新電力に対して行った調査では、75%の新電力が「事業継続が危ぶまれる」と答えています。

容量市場による影響は様々な条件によって変わるため計算が難しいですが、新電力のコストを1kWhあたり数円程度押し上げると言われています。

例えば2円/kWhのコスト増となった場合、新電力の原価率は1割前後上昇するため、値上げをしなければ赤字に陥る新電力も少なくないとみられます。

また、値上げをした場合、少なくない顧客が解約する可能性があり、多くの新電力にとって厳しい状況となるのは必至です。

消費者が取るべき対策は?

では、新電力と契約している、あるいはこれから契約しようと考えている消費者はどうすればいいのか。対策を紹介します。

2023年度までは安い新電力を利用する

容量市場で新電力のコストが上昇するのは、2024年度からです。多くの新電力は、それまでは料金を引き続き据え置くとみられます。

実際、容量市場の入札結果が公表された2020年9月から記事執筆時点(2020年末)に至るまで、容量市場の導入を理由として電気料金を値上げした事例はまだ見られません。3年先の話ですから、当然といえば当然ですが。

2024年に電力会社を再度見直す必要がある

2024年に入ると、各社が一斉に「料金改定のお知らせ」をリリースすることになるでしょう。その内容を見た上で、再度他社への切り替えを検討してください。大手電力よりも料金が割高となるような値上げを実施する可能性もあります。

ただし、2024年以降の新電力の料金プランは、以前よりも大手電力との料金差は小さなものとなる可能性が大きいです。

他にもある電気代の値上がり要因

2024年春には他にも電気代の値上がり要因があります。

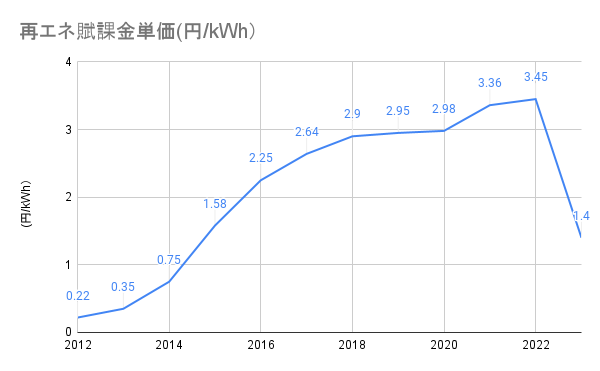

再エネ賦課金の上昇

再生可能エネルギーの導入促進のため、電気を1kWh使うごとに再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)が課金されています。電気代と一緒に請求されており、顧客から支払われた再エネ賦課金は電力会社から費用負担調整機関を介して再エネで発電している会社や個人などに渡っています。

この再エネ賦課金の単価は毎年春に改定されています。2023年度は前年度と比較して大幅に値下がりしましたが、2024年度の改定では値上げとなる可能性が高いです。再エネ賦課金の値上げ見通しについては以下の記事で詳しく解説しています。

電気代補助金の終了

ロシアによるウクライナ侵攻などによりエネルギー価格が暴騰したことを受け、政府は電気代とガス代に補助金を支給しています。この補助金(電気・ガス価格激変緩和対策事業) は2024年春をもって終了予定となっています。終了することで目に見えて電気代が上昇します。エネルギー価格は2023年春以降は落ち着いており、補助金を終了することは理屈としては正しいことです。

電気代補助金は大多数の電力会社(新電力・大手電力)が参加しており、金額も同額です(使用量1kWhごとに定額で支給) 補助金が終了することで電気代が一律に上昇することになります。

電気料金プランの比較表

電気料金プランの比較表

契約した新電力会社が倒産したらどうなる?

契約した新電力会社が倒産したらどうなる? 電力自由化後に撤退・倒産した新電力の一覧

電力自由化後に撤退・倒産した新電力の一覧

2024年春に再エネ賦課金が大幅上昇する理由とは?

2024年春に再エネ賦課金が大幅上昇する理由とは?