市場連動型に移行するサニックスでんき

2023年春に市場連動型プランへ移行するサニックスでんき。契約者が取るべき対応を、電力自由化の専門家としてこれまでに数々のメディア取材を受けてきた私が分かりやすく解説します。

目次

市場連動型への移行を発表したサニックスでんき

市場連動型プランについて解説します。

市場連動型プランとは?

市場連動型プランとは、日本卸電力取引所での「電力取引価格」に連動して電気代が変動する料金プランです。

電力取引所ではエリアごとに30分単位で電気の取引価格が決まります。この取引価格に応じて、電気代が変動するのが市場連動型プランです。

一口に市場連動型プランと言ってもその形態は様々で、主に以下の類型が存在します。

| 連動の仕方 | 一般的な呼称 | 当サイトでの分類 |

|---|---|---|

| 30分単位で連動 電力量料金単価の固定部分無し |

市場連動型プラン | 完全市場連動型 |

| 取引価格の月間平均 をもとに調整 |

(電源)調達調整費 | 一部市場連動型 |

| 詳細は開示していないが 取引価格変動を転嫁するもの |

燃料費調整額等 | 一部市場連動型 |

サニックスでんきは新たな料金プランを2023年1月中に公表するとしており、現時点でどの類型に該当するのかは不明ですがリリースの内容を読む限りは完全市場連動型プランに移行するのではないかと思われます。

なお、大手電力の従量電灯プランなど、一般的な電気料金プランでは電力取引価格の変動は一切転嫁されません。代わりに財務省の貿易統計に記載された燃料の輸入価格の変動を転嫁する「燃料費調整制度」を導入しています。市場連動型プランの中には燃料費調整制度を併せて採用しているものもあります。

市場連動型プランは電気代高騰リスクが大きい

市場連動型プランはどの類型であれ、一般的な料金プラン(市場連動型でないもの)と比べて電気代高騰リスクが大きいと言えます。

電力取引価格によっては電気代が高騰する恐れ

市場連動型プランは電力の取引価格の推移によっては電気代が高額になる場合があります。

電力の取引価格は通常、月間平均で1kWhあたり8〜10円とされていますが、以下のような暴騰がしばしば発生しています(東京電力エリアの取引価格:税抜き)

| 年月 | 月間平均取引価格 |

|---|---|

| 2021年1月 | 66.53円/kWh |

| 2022年3月 | 30.76円/kWh |

| 2022年8月 | 31.35円/kWh |

電力取引価格は燃料価格や電力需給に左右されます。燃料価格が高くなるとベースが高くなり、また電力不足が発生すると跳ね上がります(2021年1月や22年3月のように)

2021年1月のような異常な高騰が発生した場合、契約者が支払う電気代は大手電力の従量電灯プランとくらべて2〜3倍に跳ね上がります。

2022年現在、電力取引価格は高騰している

2022年現在、電力の取引価格は高止まりが続いています。通常は月間平均が8〜10円程度ですが、2022円は年間を通じて19〜31円で推移しています(東京電力エリア)

市場連動型に移行する理由としてサニックスは「燃料価格の高騰や卸電力取引所における電力取引価格の高騰」と説明していますが、サニックスが吸収しきれなくなったこのコストを契約者に転嫁するのが今回の料金体系変更と言えます。

市場連動型プランは電力取引価格が低く推移しているタイミングでは、通常の料金プラン(市場連動型でないもの)より安価になる場合があります。私は2020年7〜10月まで自宅で市場連動型プランを利用した経験がありますが、市場連動型でないプランの中で「最安」のものと比べて、更に月1000円近く安くなりました。当時は新型コロナの感染拡大により世界的に燃料価格が安く、また国内の電力需要も停滞していたため、電力取引価格が低く推移していました(東京エリアの月間平均が4.83〜7.53円と、現在の4分の1程度)

移行前から実は電気代が高騰しているサニックスでんき

サニックスでんきは市場連動型に移行する前から、実は既に電気代が「高騰」しています。

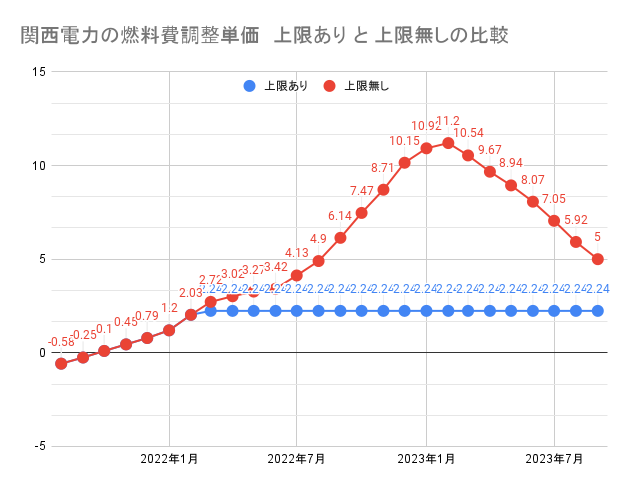

移行前のサニックスでんきは大手電力と同様の燃料費調整制度を採用しています。ですが大手電力の従量電灯の燃料費調整に適用されている「上限」が、サニックスでんきにはありません。

2022年現在、燃料価格の異常な高騰が続いており全国すべてのエリアで大手電力従量電灯の燃料費調整が上限に到達しています。そのため、サニックスでんきのように燃料費調整に上限が無い料金プランでは、燃料費調整部分で電気代が高騰しています。

2022年11〜2023年1月の燃料費調整単価で試算すると、全国すべての地域の大多数の一般家庭において、燃料費調整に上限が無い料金プランは大手電力従量電灯よりも電気代が高くなっています。「最安」だったはずのサニックスでんきも例外ではありません。

契約者が取るべき対応は?

市場連動型に移行するにあたって、サニックスでんき契約者はどう対応するべきか。対処方法を解説します。

大手電力の従量電灯へ今すぐ移行しましょう

直ちに大手電力の「従量電灯」へ移行することを推奨します。

市場連動型に移行する前の現時点において、既にサニックスでんきは多くの一般家庭で大手電力従量電灯よりも電気代が高くなっています。また、市場連動型に移行することで電気代がより一層高くなるリスクがありますが、移行前の時点で既に割高になっているケースが少なくないのでサニックスでんきを使い続けるメリットは少ないと言えます。

大手電力従量電灯も2023年春に相次いで値上げされますが、値上げ幅を3〜4割としても市場連動型プランよりは安くなるはずです。

九州エリアは例外

九州エリアについては、2022年現在電力の取引価格が他の地域とくらべて低く推移しています。例えば2022年11月の月間平均取引価格は東京エリアで25.67円であるのに対し、九州は13.74円と2倍近い差があります。九州では燃料価格に左右されない原子力発電と再生可能エネルギーによる発電がさかんなため、他の地域と比べて取引価格が低く推移しています。

九州エリアに関しては、この記事でこれまで紹介したような電気代が「高騰」するリスクは低いと言えます(ゼロではない)

ただし、月間平均で見て取引価格が安い九州でも夕方などに取引価格が高騰する場面は珍しくありません。サニックスでんきが30分単位で電力取引価格に連動する「完全市場連動型」に移行した場合、メリットよりもデメリットの方が大きくなるリスクは低くないでしょう。他の地域のように「解約必須」と言える状況ではありませんが、慎重に判断することをおすすめします。なお、九州電力は2022年12月時点で従量電灯プランの値上げを発表しておらず、現時点において2023年春以降も料金が変わらない見通しです。

サニックスでんきの料金プランの解説

サニックスでんきの料金プランの解説 市場連動型の電気料金プランとは?

市場連動型の電気料金プランとは?

燃料費調整額の上限がある電力会社の一覧

燃料費調整額の上限がある電力会社の一覧 電気料金プランの比較表

電気料金プランの比較表 電力の取引価格高騰の影響を受ける料金プランの見分け方

電力の取引価格高騰の影響を受ける料金プランの見分け方